PMDS verstehen

Was wirklich hinter der prämenstruellen dysphorischen Störung steckt.

Wenn dein Körper spricht – und du wieder lernen darfst, zuzuhören.

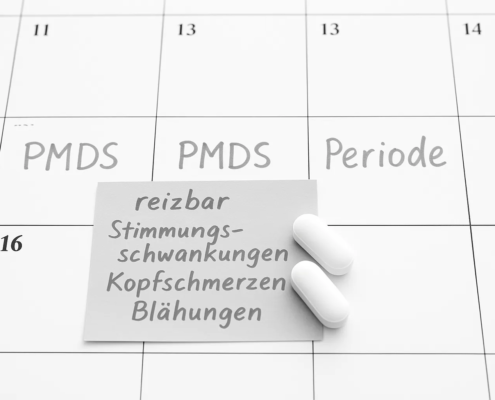

Die prämenstruelle dysphorische Störung – kurz PMDS – ist keine Stimmungsschwankung. Sie ist eine zyklusbedingte, neuropsychische Belastung, die Frauen mit voller Wucht trifft: emotional, körperlich und sozial.

Besonders herausfordernd: PMDS ist nicht leicht zu erkennen. Sie kommt in Wellen – mit jeder Lutealphase. Und oft dauert es Jahre, bis Betroffene verstehen, was wirklich mit ihnen geschieht.

Was genau ist PMDS – und worin unterscheidet sie sich von PMS?

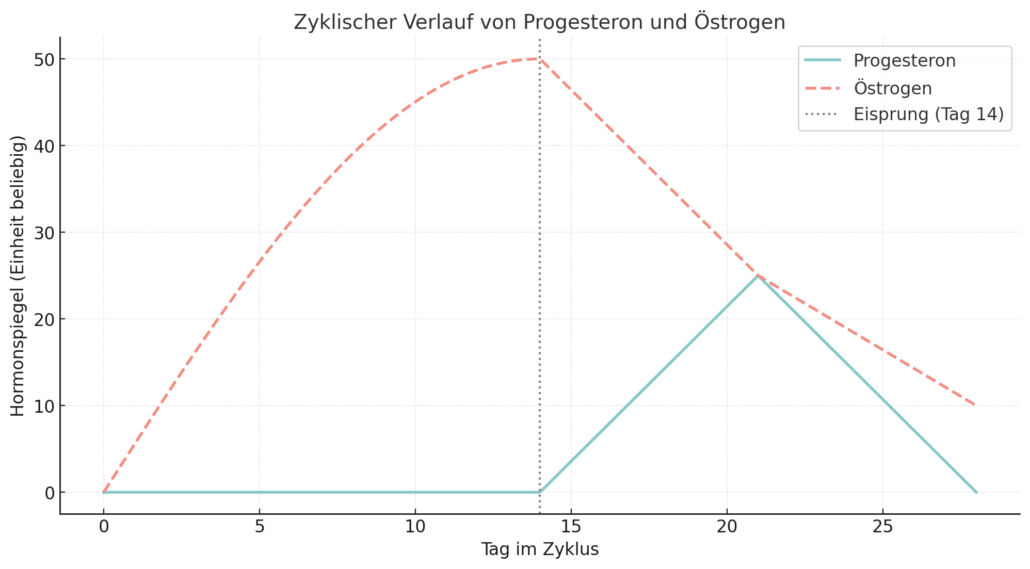

PMDS (prämenstruelle dysphorische Störung) ist die schwere, klinisch relevante Form des prämenstruellen Syndroms (PMS). Die Symptome treten zyklisch in der zweiten Zyklushälfte auf, meist nach dem Eisprung, und verschwinden mit Einsetzen der Blutung.

Anders als PMS betrifft PMDS vor allem die emotionale Regulation. Das bedeutet: Betroffene erleben eine intensive Reizbarkeit, depressive Episoden, Angstzustände oder sogar Identitätszweifel – immer wieder, Monat für Monat.

Typische Symptome von PMDS:

- Plötzliche Wutausbrüche oder übermäßige Reizbarkeit

- Innere Leere, depressive Verstimmungen, Rückzug

- Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen, Erschöpfung

- Gefühle von Kontrollverlust oder Selbstzweifel

- Soziale Konflikte und Schwierigkeiten im Alltag

Abgrenzung zu PMS:

| Merkmal | PMS | PMDS |

|---|---|---|

| Häufigkeit | Sehr häufig (bis zu 75 %) | Selten (ca. 3–8 %) |

| Art der Symptome | Körperlich & emotional | Hauptsächlich psychisch, sehr intensiv |

| Auswirkungen | Belastend, aber kontrollierbar | Beeinträchtigend, oft stark einschränkend |

| Diagnosekriterien | Keine offizielle Klassifikation | DSM-5 / ICD-11 – als psychische Störung anerkannt |

Fazit: PMDS ist kein „schlimmeres PMS“, sondern eine eigenständige Erkrankung – mit neurobiologischen Ursachen.

Warum PMDS so schwer zu erkennen ist

Ein zentrales Problem: PMDS tritt nicht jeden Tag auf. In der ersten Zyklushälfte fühlen sich viele Betroffene stabil – teils sogar energiegeladen. Doch in der zweiten Hälfte verändert sich das innere Erleben rapide. Viele Frauen denken deshalb:

„Vielleicht bilde ich mir das nur ein.“

„Wieso geht’s mir so schlecht, wenn doch objektiv nichts passiert ist?“

Diese Schwankungen machen die Diagnose schwer – besonders ohne Zyklusbeobachtung.

Die neurochemischen Wurzeln von PMDS

Hormonsensitivität – wenn das Gleichgewicht kippt

In der Lutealphase (nach dem Eisprung) sinkt das Hormon Progesteron. Bei PMDS reagieren bestimmte Hirnregionen besonders empfindlich auf diesen Abfall – vor allem jene, die mit Emotionen, Angstverarbeitung und Impulskontrolle zu tun haben.

Das Abbauprodukt Allopregnanolon, das bei vielen beruhigend wirkt, löst bei PMDS paradoxerweise Unruhe oder Reizbarkeit aus. Das ist neurochemisch messbar – und kein Zeichen von Überempfindlichkeit.

Serotonin – der Stimmungston im Nervensystem

Parallel sinkt auch der Serotoninspiegel – ein Botenstoff, der für Stimmung, Schlaf und emotionale Stabilität entscheidend ist. Wenig Serotonin = wenig innere Puffer. Deshalb fühlen sich Betroffene wie ausgeliefert – dem inneren Wetter und äußeren Druck.

Genetische Veranlagung – warum manche stärker betroffen sind

Nicht jede Frau mit hormonellen Schwankungen entwickelt PMDS. Wissenschaftliche Hinweise deuten darauf hin, dass genetische Faktoren eine große Rolle spielen. Besonders Gene, die den Stoffwechsel von Serotonin oder GABAbeeinflussen, können die Reizverarbeitung verändern.

🧬 Das Entscheidende ist nicht der Hormonspiegel an sich – sondern, wie dein Körper darauf reagiert.

Epigenetik – also die Vererbung von Stressmustern über Generationen – kann ebenfalls eine Rolle spielen. Traumatische Erfahrungen, die nicht verarbeitet wurden, können das Stresssystem so beeinflussen, dass es besonders empfindlich auf zyklische Veränderungen reagiert.

Entzündung als Verstärker – das leise Brennen im Hintergrund

Chronisch niedrige Entzündungsprozesse, auch „Low-Grade-Inflammation“ genannt, beeinflussen die Funktion des Nervensystems – und damit auch Stimmung und Belastbarkeit.

Typische Auslöser:

- Einseitige Ernährung (z. B. viel Zucker oder verarbeitete Lebensmittel)

- Anhaltender Stress und Schlafmangel

- Bewegungsmangel oder übermäßige Belastung

- Umweltgifte und Reizüberflutung

🔥 Wie trockenes Laub – das Nervensystem brennt schneller, auch ohne sichtbare Flamme.

Östrogendominanz – ein stiller Verstärker

Wenn Östrogen im Vergleich zu Progesteron überwiegt, kann es zu einer sogenannten relativen Östrogendominanzkommen. Diese verstärkt die Symptome der PMDS zusätzlich:

- Stimmungsschwankungen

- Wassereinlagerungen

- Erhöhte Schmerzempfindlichkeit

- Erschöpfung und Schlafprobleme

Diese Dominanz entsteht oft unbemerkt – etwa durch Stress, Leberbelastung oder hormonelle Verhütung.

🌖 Manche beschreiben es wie ein Echo ihrer Gefühle – lauter, als sie es wollen.

Wer besonders anfällig für PMDS ist

Verschiedene Lebensumstände und körperliche Bedingungen können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an PMDS zu leiden:

| Risikofaktor | Warum relevant? |

|---|---|

| Chronischer Stress | Stört Hormon- & Neurotransmitterhaushalt |

| Vergangene Traumata | Übererregung des Nervensystems in der Lutealphase |

| PCOS / Endometriose | Häufige Hormonungleichgewichte |

| Familiäre Vorbelastung | Genetische Disposition |

| Unausgeglichener Lebensstil | Schlechter Schlaf, Bewegungsmangel, Reizüberflutung |

Umweltfaktoren – der unterschätzte Einfluss

Unsere moderne Umgebung bringt viele Reize mit sich – zu viele für ein System, das bereits am Limit arbeitet. Besonders verstärkend wirken:

- Lärm

- soziale Überforderung

- digitale Dauerverfügbarkeit

- städtische Hektik

🌲 Ein Aufenthalt in der Natur wirkt oft wie ein Reset-Knopf – weniger Reize, mehr Klarheit.

Selbstfürsorge & Unterstützung – was du konkret tun kannst

1. Zyklus-Tracking

Beobachte regelmäßig, wann welche Symptome auftreten – emotional, körperlich und sozial. Nutze z. B.:

- Apps (Clue, Flo, Nia)

- Kalender mit Symbolen

- Freies Schreiben oder Mood-Tracking

- Meinen kostenfreien Symptomtracker

2. Lebensstil anpassen

| Bereich | Empfehlung |

| Ernährung | Weniger Zucker, mehr Pflanzenfette & Omega-3 |

| Schlaf | Regelmäßige Zeiten, keine Bildschirme vor dem Schlafen |

| Bewegung | Sanfte Aktivität wie Yoga, Spazierengehen |

| Reizfilterung | Bewusste Offline-Zeiten, Naturkontakte, Grenzen setzen |

3. Psychologische Begleitung

In der psychologischen Beratung geht es nicht darum, dich zu „reparieren“ – sondern zu verstehen, was dein System braucht, um sich sicher und getragen zu fühlen. Besonders hilfreich: idiolektische Begleitung, die dich in deine eigene Welt begleitet.

Psychologische Beratung: Deine Sprache für dein Erleben finden

Wenn du Worte findest für das, was du fühlst, wird dein Erleben klarer. In der idiolektischen psychologischen Begleitung hörst du nicht nur Antworten – sondern deine Fragen werden zu Wegweisern.

Beispielhafte Fragen aus der Begleitung:

- Was bräuchte dein Nervensystem gerade – eine Decke, einen Rückzug, eine Stimme?

- Gibt es einen inneren Satz, der sich immer wiederholt?

- Wie klingt dein inneres Erleben – eher wie ein leises Summen oder wie ein Sturm?

🗝️ Wenn Sprache sich verändert, verändert sich auch das innere Bild.

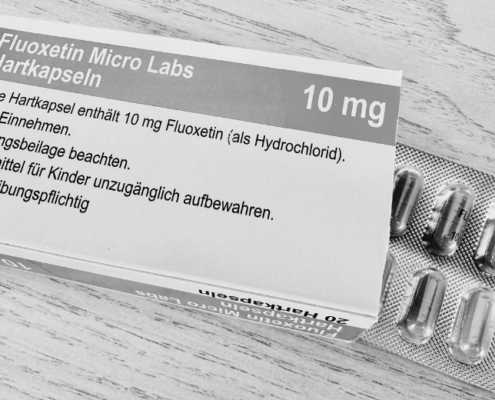

Medikamentöse Hilfe – wenn du mehr Stabilität brauchst

Manchmal ist auch eine medizinische Unterstützung sinnvoll. Dabei gilt: nicht entweder-oder, sondern sowohl-als-auch.

Mögliche Optionen:

- SSRIs (z. B. Fluoxetin, Escitalopram): helfen v. a. stimmungsregulierend in der Lutealphase

- Gestagene oder hormonelle Optionen: z. B. in Absprache mit Endokrinolog:innen oder Gynäkolog:innen

💬 Wichtig: Medikamente können stabilisieren – aber sie ersetzen keine bewusste Auseinandersetzung mit deinem Erleben.

Abschluss: PMDS verstehen heißt, dich selbst wieder spüren lernen

PMDS ist nicht „nur hormonell“. Sie ist Ausdruck eines sensiblen Systems, das aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die gute Nachricht: Dein Körper spricht mit dir – und du kannst lernen, ihn wieder zu verstehen.

Bei HirnHarmonie® begleite ich dich auf diesem Weg – nicht mit Konzepten, sondern mit Präsenz, Empathie und psychologischer Begleitung, die dich stärkt. Gemeinsam finden wir deine Sprache für dein Erleben – und neue Wege, dich innerlich zu stabilisieren.

👉 Komm in Verbindung mit dir. Und wenn du möchtest – mit mir.

Jetzt Kontakt aufnehmen.

Canva Pro Lizenz

Canva Pro Lizenz KI

KI KI

KI Canva Pro Lizenz

Canva Pro Lizenz Canva Pro Lizenz

Canva Pro Lizenz KI

KI Yvonne Fothe

Yvonne Fothe KI

KI Canva Pro Lizenz

Canva Pro Lizenz Canva Pro Lizenz

Canva Pro Lizenz KI

KI Canva Pro Lizenz

Canva Pro Lizenz Canva Pro Lizenz

Canva Pro Lizenz KI

KI Canva Pro Lizenz

Canva Pro Lizenz Canva Pro Lizenz

Canva Pro Lizenz Canva Pro Lizenz

Canva Pro Lizenz KI

KI